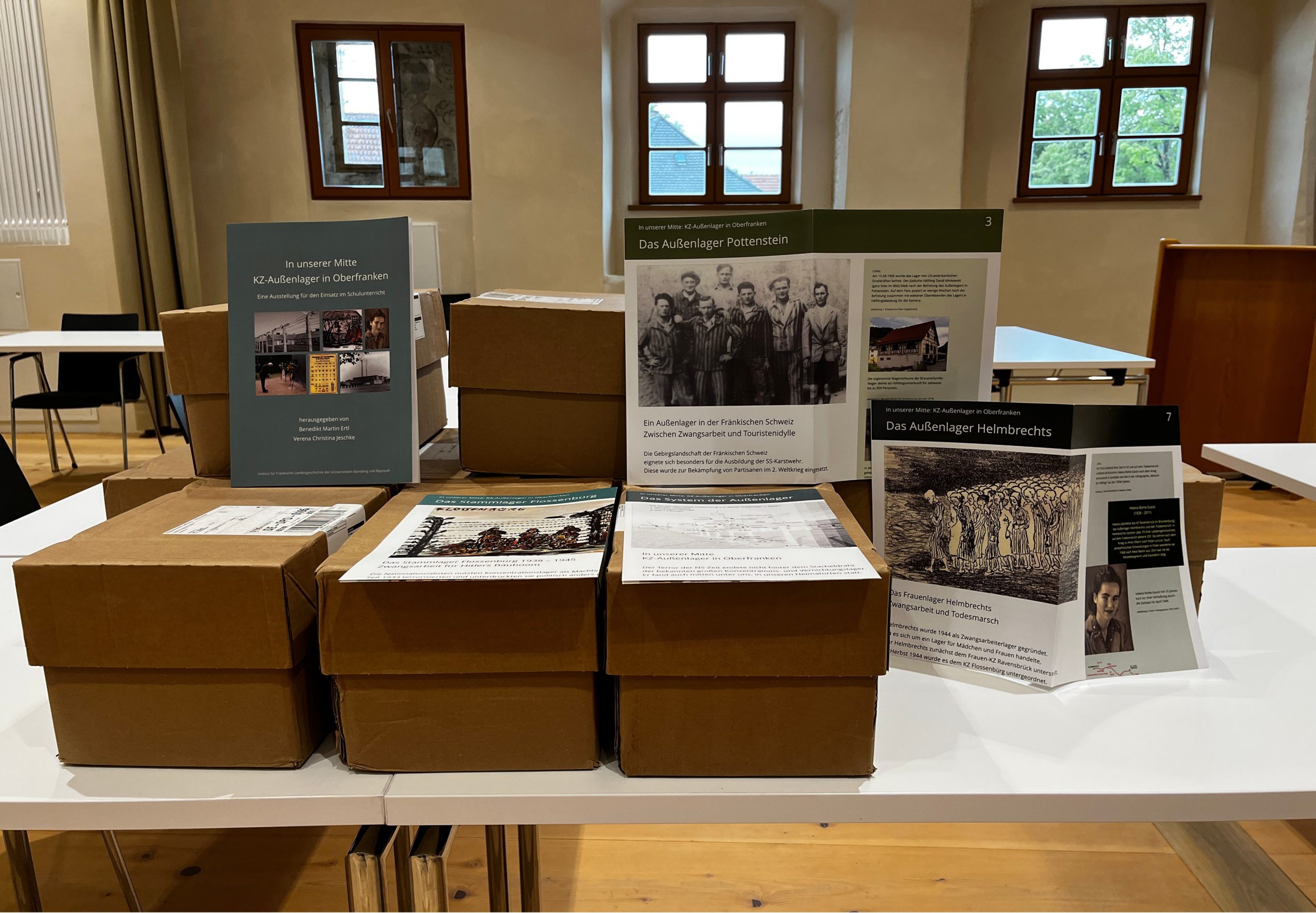

Die Ausstellungsplakte mit Publikation für den Versand an Schulen. (Bild: Benedikt M. Ertl)

Die Ausstellungsplakte mit Publikation für den Versand an Schulen. (Bild: Benedikt M. Ertl)

Projektbeschreibung:

Die Verbrechen der NS-Zeit spielten sich auch in Bayern nicht nur hinter dem Stacheldraht der beiden großen Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg ab. Die Gräuel fanden teils für jedermann sichtbar in unserer Mitte statt.

Heute sind der Öffentlichkeit die damalige Alltäglichkeit des Anblicks von KZ-Häftlingen, sowie deren Einsatz und Unterbringung außerhalb der großen Stammlagerareale in unmittelbarer Nachbarschaft zur Zivilbevölkerung kaum bewusst. In zahlreichen Ortschaften sind die kleineren Außenkommandos und Außenlager der bekannten Konzentrations- und Vernichtungslager, in denen Zwangsarbeit unter unvorstellbaren Bedingungen geleistet werden musste, verdrängt und vergessen.

Die Wenigsten wissen heute zudem, wie schnell man selbst zum Verfolgten des Systems werden konnte oder es im Sinne der NS-Ideologie bereits qua Geburt war. Die erinnerungskulturelle Praxis war lange Zeit nicht nur mit Blick auf das Lagersystem gewissermaßen zentralisiert. Auch die Liste der zum Teil noch bis ins 21. Jahrhundert hinein marginalisierten und sehr heterogenen Häftlingsgruppen in KZs ist lang.

Menschen aus unserer Mitte, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt, kriminalisiert, als „entartet“ diffamiert und millionenfach zu Tode gequält wurden.

Dieser Thematik nahmen wir uns an: Auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse widmeten wir uns in mehreren Lehrveranstaltungen für Studierende der Geschichtswissenschaften an den Universitäten Bamberg und Bayreuth einer Aufbereitung des Themas für Schüler in Oberfranken. Gemeinsam sammelten wir Bildmaterial und formulierten Ausstellungstexte, die im Schulunterricht als Grundlage für ein Unterrichtsgespräch, die Vorbereitung einer Exkursion in die Region oder den Besuch der Gedenkstätte Flossenbürg dienen können.

Das Ergebnis ist eine für weiterführende Schulen in Oberfranken kostenlos über das Institut für Fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bamberg und Bayreuth zu erwerbende Plakatausstellung mit Begleitheft. Die 11 Plakate im DIN A2 Format können in der Schule aufgehängt und wie eine Ausstellung im Klassenzimmer besucht werden. So haben SchülerInnen und LehrerInnen die Gelegenheit, sich über die regionalen und lokalen Verhältnisse in Oberfranken während der Zeit des Nationalsozialismus zu informieren. Über die Integration der Plakatausstellung in den Geschichtsunterricht ist es unser gemeinsames Ziel, einen Beitrag wider das Vergessen zu leisten.

Die Herausgeber

Verena Christina Jeschke und Benedikt Martin Ertl

Redaktion: Benedikt M. Ertl und Verena C. Jeschke